Закончился год, когда Рига была культурной столицей Европы. Этот титул заметно оживил культурную жизнь всей Латвии. О чем, в том числе, напоминает притягивающее взоры новое здание Латвийской национальной библиотеки, а также значительные успехи наших южных соседей на литературном поприще.

Оригинал: Sirp

Библиотека как феномен

Лучший способ попасть в Латвийскую национальную библиотеку (ЛНБ) — через центр города по Akmenstilts или «Каменному мосту», что расположен напротив церкви св. Петра. Десять минут пешком, и вы окажетесь по адресу Mūkusala 3 («Остров монахов») у Gaismas pils («Замок света»).

В начале 90-х о проекте американского архитектора латышского происхождения Гунарса Биркертса (род. 1925) говорили как о предвестнике новой эпохи в латвийской архитектуре. Новый стиль должен был стать мостом между старым и новым. И хотя на реализацию проекта ушло почти 20 лет, диалог между зданием библиотеки и находящимся на противоположном берегу историческим ансамблем хорошо ощутим. Само здание библиотеки, а также его содержание вызвали интерес во всем мире. И не только в связи со статусом Риги как Культурной столицы Европы, но скорее из-за отношения латвийского государства и народа к книгам и своему культурному наследию. Впечатляет количество собранных в «Замке света» книг — четыре миллиона, а также размах прошедших здесь выставок. Всю осень библиотека была полна народу.

Светлый воздушный интерьер здания — преобладают стекло и светлое дерево, — галереи-читальные залы со стеклянными стенами и открывающийся из узких, от пола до потолка, окон великолепный вид на реку усиливают ощущение пребывания в сказочном замке. Войдя в просторное фойе, посетитель попадает в плен оптического эффекта: идущие по наклонной книжные полки заключают тебя в объятья и увлекают взгляд все выше и выше.

Сказка, на основе которой Гунарс Биркертс создавал проект библиотеки, повествует о спящей в гробу на вершине айсберга принцессе, пробудить которую ото сна может только поцелуй юноши. Метаморфозных элементов в интерьере библиотеки довольно много. Например, шкаф дайн (прим. переводчика: да́йна — жанр латышских и литовских народных песен) Кришьяниса Барона был привезен из хранилища фольклора Академии наук Латвии. Этот шкаф — по-прежнему неиссякаемый источник вдохновения: в качестве парафразы на него художник Ивар Друлле сделал одноименную инсталляцию, для которой был собран современный фольклор в виде объявлений о знакомствах, неожиданных проявлений народного творчества и т.д. Суть инсталляции — объединить консервативные ценности (семья, религия, искусство, национальная культура и т.д.) с новыми ценностями.

В качестве метафоры можно воспринимать и расположенную в детском отделе деревянную инсталляцию «Языковое колесо» — при помощи похожего на прялку устройства написанные от руки желания детей и их родителей «перекручивают» на латышский язык.

Попытки остановить мгновение

Общим знаменателем для выставок, сопровождавших открытие здания библиотеки, была, вне всякого сомнения, история. Мощное впечатление произвели как оформление, так и содержание прекрасной видеовыставки «1514. Книга. 2014». В дигитальной экспозиции было представлено 80 книг, среди них не только богослужебные книги и произведения высокой культуры, но и поваренные книги, календари и рыцарские романы, привезенные из библиотек Австрии, Германии и Франции. Выставку сопровождали многочисленные лекции и конференции

Еще одна знаменательная дата в череде событий, представленных в ЛНБ, — это 1914 год. Если кто-то из эстонцев считает, что знаком с историей Латвии, то увиденное на выставке, посвященной бегству гражданского населения во время Первой мировой войны и его послевоенному возвращению на родину, разрушит это представление. В 1915 году по приказу российской армии от натиска немецких властей из Курземе вынуждены были бежать 400 000 латышей. Часть из них осела в Видземе, но большинство — около 300 000 — бежали в Россию. Домой вернулись только 100 000. На раритетных фотографиях запечатлены первые возвращенцы: старики, женщины и дети и поддерживающие их латвийские пограничники. С фотографий на нас смотрят бесформенные от голода, страданий и отчаяния лица. Экспозиция была дополнена различными документальными материалами: от договора, дающего юридическое основание для репатриации, до записей воспоминаний от Фонда народной устной истории и писем заинтересованных в данной теме людей.

Тот же период времени был запечатлен и на выставке «Моя, твоя и наша Рига. Рига 100 лет назад», состоявшей из пяти частей: «Город растет», «Многоликие рижане», «Рижане принимают участие в политике», «Рига 700», «Блеск и нищета Риги». Как видно из названий, зафиксирован момент бурного расширения города, победоносного шествия техники и промышленности, а также растущей веры в то, что человеческие возможности безграничны. На выставке можно было увидеть фотографию культового извозчика Херманиса, меню ресторана «Отто Шварц», театральный билет, фотографии извивающейся очереди у дверей биржи труда, торговцев на рынке, проституток, официанток, студентов и других представителей разных социальных слоев. Чтобы погружение в эпоху было еще более глубоким, предлагалось посмотреть фильм о посещении Риги Николаем II в 1913 году. Кажется, главной задачей этой выставки была попытка остановить мгновение.

И мгновение остановилось. 28 июля 1914 года в дневнике 13-летней девочки Е. Ердевитши, балтийской немки, появилась запись: «Германия объявила России войну». Дальнейшая судьба этой девочки неизвестна, но из ее записей мы узнаем о том, какой была жизнь ребенка в Риге, о том, как дети бегали есть мороженое, и сколько стоили чернила и молоко. Используя хронологию событий, описанных в дневнике, латышская писательница Инга Абеле написала свою историю Е. Ердевитши, и аудиозапись этого рассказа можно было послушать прямо на выставке.

Однако про одну важную вещь на этих выставках упомянуть забыли: 100 лет назад Рига была столицей Ливонии, то есть Южной Эстонии. На стыке 19 и 20 веков в Риге проживало около 20 000 эстонцев, и в Рижском политехникуме учились многие будущие представители эстонской интеллигенции, в том числе и архитекторы, которые формировали облик Таллинна.

Много узнаваний было во время посещения выставки «Начало», составленной на основе коллекции букварей Юрса Цыбульса. В 2013 году подобная выставка проходила и в Эстонской национальной библиотеке. На сегодняшний день коллекция Цыбульса состоит из более чем 8 600 букварей на 1060 языках и диалектах из 217 стран. При этом Цыбульс (род. 1951) не только коллекционер, но и составитель латгальских букварей и учебника по грамматике латгальского языка.

Женщины доминируют

Еще одно важное событие в культурной жизни Латвии, это, безусловно, роман Инги Абеле (род. 1972) „Klūgu mūks”(дословный перевод «Плетеный монах»), о котором критики говорят как об очень мощном и новом в плане выразительных средств историческом романе. В произведении повествуется об истории Латгалии. В романе два главных героя: католический монах Франц Себалд, прототипом для которого послужил католический священник, теолог и выдающийся государственный деятель Франц Трасун (1864–1926), а также летчик, генерал Иосиф Башко (1889–1946). В романе можно проследить следующие исторические события: Латгалия из части Витебской губернии превращается в часть только что образованного латвийского государства; жизнь латышей и латгалов в Петербурге, Москве и Архангельске в начале прошлого века; насилие со стороны большевиков в Латгалии в 1919 году; формирование латвийского государства и первые годы парламентской республики. Жизнь Франца Себалда изображена от рождения до смерти. По мнению критиков, сложно вспомнить более сильную и убедительную работу в латышской литературе, в которой было бы столько напряжения, связанного со светской и религиозной жизнью, настолько ярко изображена жизненная траектория главного героя и настолько мощно прописаны детали общественной жизни, как в этом романе. Описания рождения, смерти, жизненных перипетий получились у Абеле настолько ужасающе точными, что возникает вопрос, не от Бога ли идут эти слова? Одним из ключевых героев романа выступает латгальский язык: в тексте встречается много латгализмов (небольшой словарь прилагается), а также уделяется внимание очарованию взаимного влияния латышского, польского, русского и немецкого языков, которое на протяжении многих лет существовало в этом регионе.

Мужчины возвращаются

Наряду с сильными писательницами, которые довольно долгое время преобладали в литературе Латвии, постепенно начинают появляться новые заслуживающие внимания писатели-мужчины. 18 ноября минувшего года в Брюсселе молодым писателям-прозаикам из 13 европейских стран вручали литературную премию ЕС. Среди награжденных был и латыш Янис Йоневс (род. 1980), получивший награду за свой дебютный роман «Елгава 94» (2013). Роман Йоневса уже был отмечен несколькими государственными премиями. Помимо этого, читатели портала Delfi.lv назвали это произведение своей любимой книгой, в сети книжных магазинов Jānis Roze роман стал хитом продаж, а зрители передачи Латвийского ТВ «Большое чтение» включили его в сотню самых любимых книг всех времен. «Елгава 94» повествует о 90-х годах и так называемом новом поколении, представляющем альтернативную культуру. По словам Йоневса, это не автобиография, но многое в книге основано на реальных событиях.

Также стоит отметить лауреата литературной премии Балтийской ассамблеи 2012 года Айварса Клявиса (род.1953), у которого недавно вышел сборник c интригующим названием „11 stāsti par viriešiem” или «11 рассказов о мужчинах». На фестивале «Чтения прозы 2014» помимо уже известного писателя Паулса Банковскиса (род. 1973) были отмечены и два автора, родившихся в 80-е: журналист и писатель Нильс Саксс и художник и писатель Свен Кузьмин.

В июле 2014 года в Англии выбирали 50 лучших стихотворений о любви, написанных за последние 50 лет. В ТОП 50 вошло сочинение на латышском Карлиса Вердиньши (род. 1979) под названием „Come to Me”. Вердиньши — активный участник литературной жизни Латвии, и в этом году его можно было увидеть-услышать на всех крупных поэтических мероприятиях, в том числе и на прошедшем в рамках «Рига 2014» концерте «Поэтическая карта Риги». (Прим. переводчика: читайте интервью с одним из создателей этого проекта). «Поэтическая карта Риги» — это виртуальная карта города, на которой в форме стихов, музыки, перформансов, инсталляций, видео и т.д. отмечены конкретные места. В рамках данного проекта в театре Ģertrūde состоялся большой концерт, в котором приняли участие певцы, поэты и художники их восьми стран. Эстонию представляло объединение Paranoia Publishing Group Ltd.

Старые бойцы по-прежнему в игре

Весной исполнилось 70 лет поэту и переводчику Улдису Берзиньшу, который помимо всего прочего перевел на латышский творчество Виславы Шимборской и Чеслова Милоша, а также Коран. По случаю круглой даты Берзиньш выпустил газету на 12 страниц. Эта затейливая публикация включает в себя 41 стихотворение, в основе которых лежат биографии писателей разных стран, а также мотивы их произведений, но встречаются среди героев стихотворений и люди других профессий. Написанные в форме внутреннего монолога сочинения ставят в центр «всевидящее око» самого Берзиньша.

Уже целый год идут обширные подготовительные работы к празднованию 150-летия со дня рождения писательской пары Райнис и Аспазия. Организуется фестиваль «Остается тот, кто меняется», цель которого показать актуальность творчества двух поэтов не только в наследии Латвии, но и Европы и всего мира. И хотя год, когда Рига была Культурной столицей Европы, остался позади, с 1 января 2015 года Латвия стала председателем Совета ЕС, что поможет оставаться в центре внимания.

Классика в Латвии прочно обосновалась в современной литературе: здесь умеют справлять юбилеи, организовывать вечера памяти, а также вплетать творчество классиков в современные произведения искусства. Латыши знают, как превратить осенние дни поэзии и зимние чтения прозы в грандиозные мероприятия. Факты говорят сами за себя: ради «Поэтической поездки» под предводительством поэта и переводчика Гунтарса Годиньша зрители готовы ехать сквозь хмурый осенний день за тысячи километров, прямо в полярную ночь…

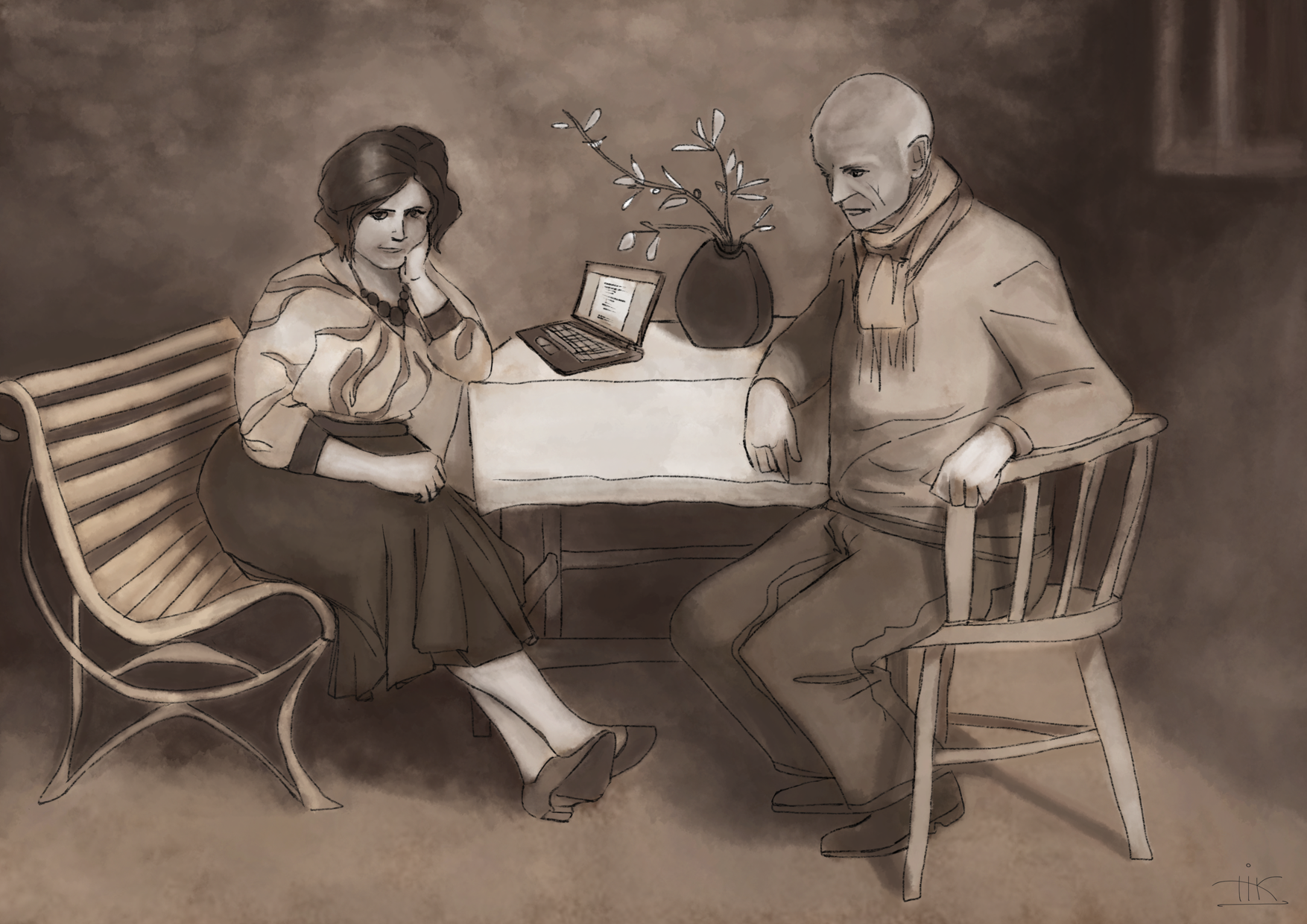

Нас с латышам разделяет языковой барьер, а также, возможно, слишком низкий интерес к происходящему по ту сторону границы. Что делать? Можно было бы добавить в учебники по литературе средней школы, почему бы и нет, «Элегию Крауклиса…» Юхана Вийдинга. Чтобы пробудить интерес к герою с таким странным именем, к литературе как хранительнице секретов и, кто знает, к тем общим чертам эстонской и латышской литературы, что оставались до сей поры не принятыми. И стоит обратить внимание на крайне оживленную литературную жизнь в Латвии, на то, насколько воодушевлены латыши своими героями и историей — можно, конечно, ждать, пока при посольствах восстановят должность культурного атташе, а можно, следуя моему примеру, просто пристально наблюдать со стороны.